“ওখানে (শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি) গিয়ে প্রথমেই একটা জিনিস মনে পড়ে। কত নরপশু এই হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত ছিল? হাজার হাজার লোককে এমন ঠান্ডা মস্তিষ্কে দু’দশ বা বিশজনে হত্যা করতে পারে না। তাহলে এই খুনীর দল গেল কোথায়? শিয়ালবাড়ি হত্যাযজ্ঞে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার কোন খবর আজ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অনেকের ধারণা এরা এখনো ঐ এলাকাতেই রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সশস্ত্র অবস্থায়। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, স্বাধীনতার মাসখানেক পরেও ওখানে যেতে হয়েছে পুলিশের প্রহরাধীনে। আইন যত তাড়াতাড়ি এসে ওদের পাকড়াও করবে, ততই মঙ্গলজনক।”

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকার প্রতিনিধি আনিসুর রহমান মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমির নারকীয় বিবরণের শেষ প্যারা লিখেছিলেন কথাগুলো। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য, এই প্রতিবেদন লেখাবধি জানুয়ারির ৮ তারিখ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলেও বৃহত্তর মিরপুর ছিল সুপ্রশিক্ষিত ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বিহারী, রাজাকার ও পালিয়ে যাওয়া পাকিস্তানী সেনাদের দখলে। মিরপুর রণাঙ্গনের কোম্পানি কমান্ডার মে. জে. (অব.) হেলাল মোরশেদ (বীরবিক্রম) জানিয়েছিলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী তাদের সাহায্য করার জন্য ইস্ট পাকিস্তান সিভিলিং বলে একটি বাহিনী গঠন করেছিল, যার সদস্য করা হয়েছিল তৎকালীন বিহারি জনগোষ্ঠীর লোকজনকে। এদের সঙ্গে রাজাকার-আলবদর বাহিনী তো ছিলই। এলাকাটিকে পাকিস্তানের ছোটখাটো ঘাঁটিই বলা যেত, এমনকি ওদের বাড়িতে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উড়েছে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত’। প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি বিহারীদের এই বাহিনীর হাতে ডিসেম্বরের পরেও প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য বাঙ্গালী।

একাত্তর জুড়ে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো এই পিশাচদের নির্মূলে ১৬ ডিসেম্বরের পরেও বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েও মুক্ত করা যায়নি। পাকিস্তান সেনাদের আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনী ছিল মিরপুরে। দশম বিহার রেজিমেন্ট-এর সেনারা মিরপুর অঞ্চল ঘিরে রেখেছিল। যেহেতু বাংলাদেশ তখন স্বাধীন দেশ এবং পাকিস্তান ইতোমধ্যে আত্মসমপর্ণ করায় পাকিস্তানী সেনারা জেনেভা কনভেনশন ও ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী সুরক্ষা পাচ্ছিল, সুতরাং ভারতীয়রা মিরপুরে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে মুক্ত করতে পারছিল না। আন্তর্জাতিক কনভেশন অনুযায়ী কোনো অসামরিক ও নিরস্ত্র এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান চালাতে পারে না। যদিও মিরপুরে থাকা হাজার বিশেক বিহারী জেনোসাইডার নয় মাস ধরে লাখের উপর নিরীহ নিরপরাধ বাঙ্গালী হত্যা করেছে, তাদের কাছে অস্ত্র-গোলাবারুদের মজুদও ছিল বিশাল পরিমাণে, তবুও মানবাধিকার সংস্থাগুলো চাপে ভারতীয় সেনাদের পক্ষে সশস্ত্র উপায়ে সরাসরি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

এমতাবস্থায় মিরপুর মুক্ত করার কৌশল নির্ধারণের জন্য ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার শহীদ কর্নেল এ টি এম হায়দার বীরউত্তম ও ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর থানার গেরিলা কমান্ডার শহীদুল হক (মামা)-এর নেতৃত্বে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধারা মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের লুণ্ঠিত মালামাল বিক্রয়ের বাজারটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপরে ২৯ জানুয়ারি মামা গ্রুপ, বাবর গ্রুপ, তৈয়বুর গ্রুপ, হানিফ গ্রুপ ও বিএলএফের মুক্তিযোদ্ধারা ইপিআর জোয়ানদের সাথে মিলে অভিযান চালায় বিহারীদের নির্মূলে। কিন্তু বিহারী ও পালিয়ে যাওয়া পাকিস্তানী সেনাদের হাতে থাকা প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদের সাথে পেরে ওঠেননি মুক্তিযোদ্ধারা, তৈয়বুর গ্রুপের রফিকসহ নাম না জানা বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন।

এরইমধ্যে ২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মিরপুর মুক্ত করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। মেজর গাফফার চৌধুরীর নেতৃত্বে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে মোতায়েন করা হয় মোহাম্মদপুরে সাপোর্টিং ব্যাকাপ হিসেবে, অন্যদিকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে পাঠানো হয় মিরপুরে। মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে সেনাসদস্যদের ব্রিফ করা হয়। জানানো হয় মিরপুর ঘিরে রাখা ভারতীয় বিহার রেজিমেন্টের সেনাদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মিরপুরের বিহারীদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করতে হবে এবং তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

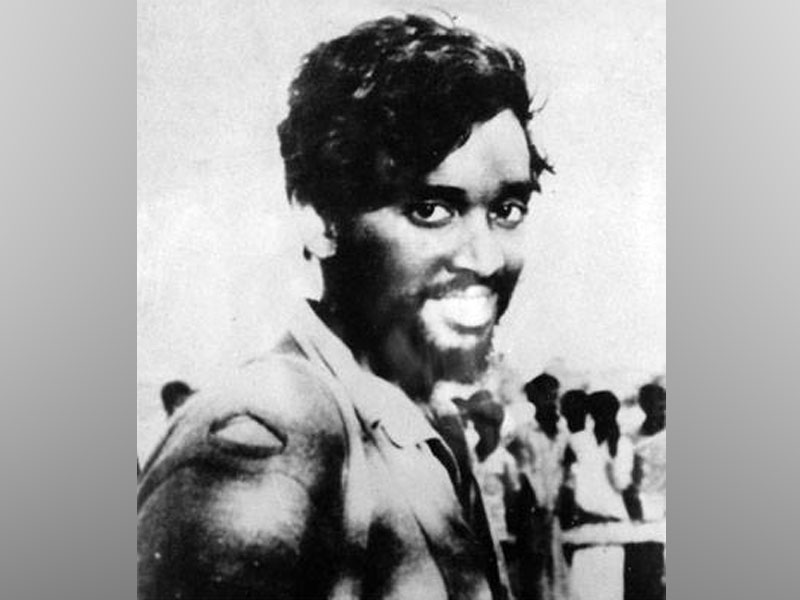

সিদ্ধান্ত হয় ৩০ জানুয়ারি সকাল সাতটা থেকে অভিযান শুরু হবে। পুলিশের এসপি জিয়াউল হক লোদীর নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক পুলিশ সদস্য এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বে চার নম্বর কোম্পানি ( ডি কোম্পানি)-এর সেনাসদস্যরা মিরপুরে ঢোকেন। এর আগে টেকনিক্যাল মোড়ে বিখ্যাত সাংবাদিক ও চিত্রপরিচালক জহির রায়হান তার চাচাতো ভাই শাহরিয়ার কবির সহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসেন সেনা-পুলিশের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মিরপুরে ঢোকার জন্য। যেহেতু সেনাবাহিনীর কোন অপারেশনে কোন সিভিলিয়ান থাকতে পারে না, তাই জহির রায়হান বহু চেষ্টার পর অবশেষে এসপি লোদীর গাড়িতে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পান। সাড়ে সাতটার দিকে পুরো বহর মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের সাদা পানির ট্যাংকির কাছকাছি পৌঁছায়। সেখানে আলাদা আলাদাভাবে অস্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তোলা হয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর।

পানির ট্যাংকির পূর্বপাশে ছিল পুলিশের ঘাঁটি এবং পশ্চিমপাশে ছিল সেনাসদস্যদের ঘাঁটি। সেখান থেকে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয় যে কোথায় ডিউটি করবে। ডি কোম্পানির ১২ নম্বর প্লাটুনের ১,২,৩ সেকশনকে আশেপাশের এলাকায় ডিউটি নির্ধারণ করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সুবেদার মোখলেসুর রহমানকে পানির ট্যাংকির পূর্বদিকের রাস্তা ধরে একদম শেষে ঝিলের প্রান্ত পর্যন্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি তার গ্রুপে থাকা চারটা লাইট মেশিনগান সেখান থেকে চারটা রাস্তার মোড়ে মোতায়েন করে ঝিলের পাড়ে চলে যান।

অন্যদিকে প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার মমিন পানির ট্যাংকির সাথে যে চৌরাস্তার মোড়, যেখানে পুলিশ এসপি লোদী, কমান্ডার মোরশেদ ও সাংবাদিক জহির রায়হান ছিলেন, সেখানে তাদের পাহারায় রাখেন ল্যান্সনায়েক আমির হোসেন ও সিপাহী আকরামকে। আমির হোসেন সেই সাংবাদিক বা পুলিশ এসপিকে চিনতেন না, তাদের নামও জানতেন না। কিন্তু সুবেদার মমিন যেহেতু তাদের দিকে খেয়াল রাখতে বলেছিলেন, সুতরাং তিনি ৪০/৫০ গজ দূর থেকে লোদী ও জহিরের প্রতি নজর রেখেছিলেন। সেখানে প্রায় শতাধিক পুলিশ সদস্য সতর্ক অবস্থায় ছিলেন।

সাড়ে এগারোটার দিকে আচমকা ঢং ঢং শব্দে পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। চারপাশের বড় এলাকা জুড়ে একসাথে বেজে ওঠা এই ঘন্টাধ্বনি যে আসলে অ্যাম্বুশের নির্দেশনা ছিল, সেটা বোঝা যায় কয়েক মুহুর্ত পর। আচমকা প্রথমে দক্ষিণ দিক থেকে, তারপর উত্তর দিক থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ শুরু হয়। আমির হোসেন তাকিয়ে দেখেন পানির ট্যাংকের পাশে ফাঁকা জায়গায় থাকা পুলিশ সদস্যের অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছেন। তার কাছেই পানির ট্যাংকির দেয়ালের পাশে সাংবাদিক সাহেবের দেহ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার ভঙ্গিতে পড়ে আছে। তার গায়ের সাদা শার্ট আর হ্লুদ রং-এর সোয়েটারের বড় অংশ রক্তে ভিজে গেছে।

ওদিকে মোখলেসুর রহমান টের পেলেন এতো গোলাগুলি হচ্ছে কিন্তু শত্রুদের কোন দৃশ্যমান অবস্থান নেই। অর্থাৎ তারা আশেপাশের বাড়িগুলোর দেয়াল ফুটো করে স্রেফ রাইফেলের ব্যারেলটা বের করে গুলি করছে। প্রথমে ওয়্যারলেসের দায়িত্বে থাকা সেনা ও পুলিশ সদস্যদের, এরপরে কমান্ড লেভেলে থাকা অফিসারদের মারা হচ্ছিল। ফায়ারের ধরণ ও শ্যুট টু কিল পদ্ধতি দেখে আক্রান্ত সেনা-পুলিশ সদস্যরা বুঝতে পারেন এই অ্যামবুশে বিহারিদের পাশাপাশি সুপ্রশিক্ষিত সেনারাও আছে।

ল্যান্সনায়েক নুরুল ইসলামকে নিয়ে সহযোদ্ধাদের কাছাকাছি পৌছাবার চেষ্টা করেন মোখলেসুর। বালুর মাঠ থেকে মুসলিম বাজারের দিকে আসবার সময় নায়েক তাজুল ইসলামকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আর্তনাদ করতে শোনেন মোখলেসুর, ক্রল করে তার কাছাকাছি আসতেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। সেখান থেকে একশো গজ এগোতেই ২০-২৫ জন বিহারী ও পাকিস্তানী সেনাদের একটা দলের ফায়ারিং-এর মধ্যে পড়ে যান। অবিরাম গুলি ছুঁড়ে এবং হ্যান্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন দুজন। এরপরে পানির ট্যাংকির কাছাকাছি পৌছাবার আগেই আরো একবার আরেক দল বিহারীর ফায়ারিং-এ পড়েন তারা। এই দফাতেও কোনক্রমে বেঁচে পানির ট্যাংকির কাছাকাছি এসে পৌঁছান তারা।

এসে দেখেন ল্যান্সনায়েক হাফিজ কাতরাচ্ছে, প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। তাকে পানি খাওয়ালেন মোখলেসুর, ৩-৪ মিনিটের মধ্যেই হাফিজ মারা গেলো। কোনক্রমে ক্রলিং করে অস্থায়ী ঘাঁটিতে পৌছালেন মোখলেসুর, দেখলেন ওয়্যারলেস অপারেটর, কোম্পানি টুঁ আইসি সুবেদার মোমিন ও হাবিলদার আলাউদ্দিনসহ আরো ৬-৭ জনের মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। ওয়্যারলেস সেটটাকে টানা গুলিবর্ষণে ঝাঁজরা করে ফেলা হয়েছে যেন কোনভাবেই বাইরে খবর পৌঁছানো না যায়।

সেখান থেকে মোখলেসুর ক্রল করে পানির ট্যাংকির পূর্ব পাশে পুলিশ সদস্যদের অস্থায়ী ঘাঁটির কাছে চলে আসেন। ১৫-২০ জন পুলিশ সদস্যের লাশ পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি রাস্তার উপর, যাদের মধ্যে এসপি জিয়াউল হক লোদির লাশও। তাদের পেছনে দেয়ালের কোণে পড়ে আছে সেই সাংবাদিক সাহেবের লাশ, বুকের কাছটা পুরোপুরি রক্তে ভেজা, নিষ্প্রাণ মৃত।

সেখানে আর কাউকে জীবিত না পেয়ে ক্রমেই আবার ঝিলের দিকে পিছু ফিরতে লাগলেন মোখলেসুর ও নুরুল। এক-দেড়শো গজ সামনে প্রায় ৪০-৪৫ জনের একটা বিহারী ও পাকিস্তানী সেনাদের গ্রুপের গুলিবর্ষণের মধ্যে পড়ে যান তারা। সেখান থেকে কোনক্রমে বেঁচে ক্রল করে পরের রোডে যেতেই আচমকা কোথা থেকে এক পশলা ব্রাশফায়ারে ঝাঁজরা হয়ে যায় তার সহযোদ্ধা নুরুল ইসলামের শরীর। তার হাতের এলএমজিটা এক ধাক্কায় চলে গেল রাস্তার পাশের নর্দমায়। বেশ কয়েকবার তাকে উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও টানা গুলিবর্ষণের কারণে পারেননি মোখলেসুর। সহযোদ্ধার মৃতদেহ পেছনে ফেলেই জীবন বাঁচাতে ছুটতে হয় তাকে।

এদিকে পুলিশ সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই পানির ট্যাংকির মোড়টায় গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। কিছু খেজুর গাছের পাশে একটা দেয়ালের কোনায় লুকিয়ে থাকা আমির হোসেন তার এলএমজিটা দক্ষিণ দিকে তাক করে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর সিভিল পোশাকে শতাধিক বিহারী-পাকিস্তানী সেনা দা-কিরিচ-চাপাতি-বড় ছুরি হাতে উর্দুতে গালিগালাজ ও স্লোগান দিতে দিতে সেখানে হাজির হয়। নির্বিচারে পড়ে থাকা পুলিশ সদস্যদের দেহগুলো কোপাতে শুরু করে তারা, টেনেহিঁচড়ে দেহগুলো পশ্চিমদিকে নিয়ে যেতে থাকে। দেয়ালের পাশে পড়ে থাকা সাংবাদিক সাহেবের লাশ ৬/৭ বিহারী হাত, ঘাড়, কোমর ধরে টেনে নিয়ে যায় পানির ট্যাংকির পশ্চিম দিকে।

মরিয়া হয়ে গুলি ছোড়েন আমির হোসেন। চোখের সামনে হতভাগ্য সহযোদ্ধাদের লাশ বিকৃত করে কোপাতে দেখা আমিরের এলএমজির ব্রাশফায়ারে বিহারীদের একটা অংশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বেশ কয়েকজন পড়েও যায়। বিহারীদের পাল্টা ব্রাশফায়ারে টিকতে না পেরে গুলি করতে করতেই তিনি পূর্বদিকে সরে যান, কারণ ওদিক থেকেই তুলনামূলক কম গুলি আসছিল। সরতে সরতে পূর্বদিকের ঝিলের পাড়ে পৌঁছে তিনি কমান্ডার হেলাল মোরশেদকে খুঁজে পান। পরে তারা দুজন পূর্বদিকের কাদাপানি ডিঙ্গিয়ে সকালে ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছান। আমিরের পাশাপাশি বেঁচে যান তার সহযোদ্ধা জহির রায়হানকে দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা আরকে সিপাহী আকরামও।

সব মিলিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হান ছাড়াও কমপক্ষে ৪১ জন সেনা সদস্য ও ৮০ জনের বেশি পুলিশ সদস্য নিহত হন বিহারী ও পাকিস্তানী সেনাদের এই অ্যামবুশে। কিন্তু একজন সেনা কর্মকর্তা হার মানতে রাজি ছিলেন না। সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট সেলিম মোহাম্মদ কামরুল হাসান। মিরপুর মুক্ত করার অভিযানে তাকে পাঠানো হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি। অ্যাম্বুশে প্রথমেই পানির ট্যাংকির রাস্তার অপর পাশে কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা গুলি এসে সেলিমের বুকের ডান পাশে লাগে। সেলিম প্রথমটায় লুটিয়ে পড়লে তাকে কোনক্রমে উদ্ধার করে একটা ঘরে নিয়ে যান হেলাল মোর্শেদ। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে উঠে দাঁড়ান সেলিম। কিংবদন্তি বীরদের মতো নিজের শার্ট দিয়ে বেঁধে ফেলেন তার বুক।

তার সৈন্যদের জানান, ‘আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি না।’

বিকালের দিকে জীবিত সেনাদের নিয়ে কালাপানির ঢালের কাছে দাঁড়ান সেলিম। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ফ্যাকাশে ও ক্লান্ত সেলিম। বিহারীদের ক্রমাগত গুলিবর্ষণে টিকে থাকা অসম্ভব বুঝে দলের বাকিদের বললেন, ‘সবাই বিল পার হয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যাও।‘ যেহেতু তার বুকের ক্ষত তাজা, পানিতে নামলে ডুবে যাবে এ কারণে তিনি নামেননি। জোর করে বাকিদের পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজে টানা কাভার ফায়ার দিতে দিতে। ক্লান্ত শরীরটা একটি গাছের আড়ালে রেখে একটা একটা করে গুলি চালিয়ে ঘাতকদের দূরে রেখে জীবিত সবাই পিছু হটে নিরাপদ স্থানে যাওয়া নিশ্চিত করেন তিনি। হয়তো ভেবেছিলেন সাহায্য আসবে। সেদিন রাতে চাঁদ ছিল মেঘে ঢাকা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল। কিন্তু সেদিন আর তাকে উদ্ধার করে আনা যায়নি। সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

সেলিমের লাশটা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল তার পরনের কাপড় ও দেহের কয়েক টুকরো হাড়। শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমিতে যেমন বিহারীরা বাঙ্গালীদের টুকরো টুকরো করে ছয় ইঞ্চির বেশি কোন হাড় রাখেনি, ঠিক তেমনি কয়েক টুকরো হাড়। যেমন পাওয়া যায়নি জহির রায়হান, জিয়াউল হক লোদী, ল্যান্সনায়েক নুরুল, হাফিজ, তাজুলসহ আরো শতাধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য-কর্মকর্তাদের লাশ। ধারণা করা হয় মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতেই তাদের কোপানো টুকরো করা লাশ ফেলে দিয়েছিল বিহারীরা। কিন্তু আশেপাশেই থাকা কালাপানি বধ্যভূমিসহ আরো কিছু জায়গাতেও তাদের দেহাবশেষ ফেলতে পারে বিহারীরা। নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই আর।

পরদিন সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে অবশেষে শত্রুমুক্ত হয় মিরপুর, কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য, ৩০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশেও শত্রুদের হাতে জীবন দেয়া এই সেনা ও পুলিশ সদস্যদের ন্যুনতম কোন স্বীকৃতি আজো দেয়নি বাংলাদেশ রাষ্ট্র। কোন বীরত্বসূচক খেতাব বরাদ্দ হয়নি এই অকুতোভয় প্রাণদের জন্য, যারা দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় এনে দিয়েও থামেননি, আবারো শত্রুসেনাদের মুখোমুখি হয়েছেন বিনা দ্বিধায়, শহীদ হয়েছেন অকাতরে। দীর্ঘ নয় মাসে যে বীরযোদ্ধাদের পাকিস্তানী সেনারা মারতে পারেনি, সেই বিজয়ী গাজীরা শত্রুকে এই রক্তস্নাত জমিনের শেষ এলাকা থেকেও নিশ্চিহ্ন করতে যে অভাবিত অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে গেলেন, আদের আমরা কেন মনে রাখিনি? বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিজয় ও সার্বভৌমত্ব এনে দেয়া এই বীরযোদ্ধাদের প্রতি এতোটা অকৃতজ্ঞ কিভাবে হলো? কেন হলো?

তথ্য সূত্র: ১। মিরপুরের দশটি বধ্যভূমি- মিরাজ মিজু

২। মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন মিরপুর/জহির রায়হান অন্তর্ধান রহস্যভেদ- জুলফিকার আলী মানিক

৩। লেঃ ডাঃ এম এ হাসান, চেয়ারপারসন, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি ট্রুথ কমিশন ফর জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ