||আন্দালিব রাশদী||

সময়টা ১৯২৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অবিস্মরণীয় প্রেমময় অধ্যায় কেটেছে বুয়েনেস আইরেসের সান ইসিদ্রোর মিরালরিও-তে। এখানেই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে তাঁর ভীরু প্রেমের সূূচনা।

৬ নভেম্বর ১৯২৪ পেরুর পথে রবীন্দ্রনাথের জাহাজ বুয়েনেস আইরেস ডকে ভিড়ল। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত কবির পেরু পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়। অসুস্থ কবিকে ডক থেকে হোটেলে আনা হয়। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্রতিকূলতা ঠেলে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত অতিথি হিসেবে কবিকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। কবিকে আনতে সক্ষম হলেন, নিজেদের বাড়িতে নয়, সান ইসিদ্রোতে জ্ঞাতিভাই মিরালরিও কটেজে।

প্লাজা হোটেল থেকে সান ইসিদ্রোতে নিজের অতিথি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসতে পারার কী যে উত্তেজনা ভিক্টোরিয়া তা বিস্তারিত লিখেছেন-

অবশেষে ১১ নভেম্বর (১৯২৪) এলো যেদিন ঠাকুর সান ইসিদ্রোর পথে হোটেল প্লাজা ত্যাগ করলেন। যেদিন তিনি সেইসব ‘গুরুত্বপূর্ণ’ লোকজনের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরেছেন যারা আকর্ষণীয় কোনো পর্যটক পেলে তাকে ঘিরে ধরেন এবং তাঁকে মঞ্চের তারকা বানিয়ে সে রকম আচরণ করতে থাকেন। আমি খুব বিরক্তি নিয়ে কল্পনা করতে থাকি এইসব গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আজগুবি সব প্রশ্ন করে তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলবেন।

আমি বিব্রত ও লজ্জা বোধ করলাম। বিকেল তিনটার দিকে আমি যখন গাড়ি নিয়ে তাঁকে আনতে যাই রাস্তায় তখন ভয়ঙ্কর ঝড়োবাতাস বইছে। ধুলির ঘূর্নিপাক গাছের তরুণ পাতা, রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজ সবই ঝেটিয়ে এনে আমাদের ঢেকে ফেলেছে। আকাশ কোথাও হলদে রঙ ধরেছে, ভারী হয়ে আছে, অন্যদিকে আসন্ন বৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে। আধ ঘন্টার চেয়ে কিছুটা বেশি সময় লাগা সারাটা পথেই এমন ঝড়ো অবস্থা বিরাজ করেছে।

মিরালরিও কটেজে সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক এর বিপরীত অবস্থা- বাড়িতে ঢুকতেই সবকিছু আরো বেশি প্রীতিকর। গাছের উপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাসের শব্দ কক্ষের নির্জনতাকে আরো গভীর করে রেখেছে, পাতার শব্দ ঢেউয়ের শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে আর যে ফুল দিয়ে আমি ঘর প্লাবিত করে রেখেছি, দরজা বন্ধ হতেই সেই ফুলের নির্জনতা আমাদের স্বাগত জানাল।

সেই অপরাহ্নে আকাশ একদিকে কোথাও অন্ধকার হয়ে যাওয়া আবার অন্যদিকে সোনালি বর্ণে ছেয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছে। আমি কখনো এমন দুর্ভার, ভয় ধরানো, লাল রঙ ছড়ানো মেঘ দেখিনি। সালফার হলুদ ও শীসার ধূসর (প্লাতা নদীর) তীরের সবুজ এবং গাছপালাতে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

নদীই হচ্ছে আকাশের সত্যিকার দোভাষী, নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজস্ব ভাষায় উপরে দেখা চিত্রকল্পের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। সেই কক্ষের ব্যালকনি থেকে ঠাকুর এবং আমি ল্যান্ডস্কেপের উপর চোখ রাখি- আকাশ, নদী এবং মৃত্তিকা; এমব্রয়ডারি করা কাপড়ের মতো বিছানো মেঝেতে উইলো গাছের নতুন কোঁকড়ানো পাতা নমনীয়ভাবে আনত হয়ে আছে; সরে যাওয়া ঝড়ের ব্যপ্ত প্রদ্যোতন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আমি ঠাকুরকে ব্যালকনি পর্যন্ত এনে বললাম, ‘আমি অবশ্যই তোমাকে নদীটা দেখাবো।’

মিরালরিও-তে আসার পরপরই ভিক্টোরিয়া কবিকে এই ব্যালকনিতে টেনে এনেছিলেন। এটিই হয়ে ওঠে ঠাকুরের ব্যালকনি; ভিক্টোরিয়ার লেখায় উঠে এসেছে ব্যালকনির অমোচনীয় স্মৃতি ও অনুভব।

ভিক্টোরিয়ার কবিকে নিজেদের বাড়ি ওকাম্পো ভবনে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বাবা-মাকে সম্মত করাতে পারেননি; তারপর অনেক টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে তার কাজিনের মিরালরিওর ভবনটিতে কবির অবস্থানের জন্য সব আয়োজন করেন।

জ্যোতির্ময় মল্লিক এ বাড়িটি দেখেছেন, ভিক্টোরিয়ার সাথে কথা বলেছেন এবং ‘বিজয়ার করকমলে’-তে লিখেছেন:

ভিক্টোরিয়া

মিরালরিও শব্দটির অর্থ ‘স্রোতস্বিনীকে দেখা’। একটি সুউচ্চ মালভূমির উপর এই গৃহটি অবস্থিত। এর সম্মুখ ও পশ্চাতে বিশাল প্রাঙ্গন। সবুজ ঘাসের গালিচা দিয়ে মোড়া এই প্রাঙ্গনটির সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। মাঝে মাঝে ফুলের মালঞ্চ এবং বহু বিচিত্র পুষ্পের বর্ণচ্ছটায় সমস্ত প্রাঙ্গনটিকে যেন মোহময় করে রেখেছে। গৃহ থেকে উত্তর দিকে কয়েক পা অগ্রসর হলেই দেখতে পাওয়া যায় তটরেখাহীন বিশাল নদী প্লাতা। প্লাতা শব্দটির অর্থ রূপা।

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়ার চিঠিপত্র এটা বেশ স্পষ্ট করেই বলে দেয় ঠাকুর খুব সতর্ক শব্দচয়ন করেছেন, চাতুর্য ছিল তার বাক্যে, প্রণয় ঢাকা পড়ে যায় তার দার্শনিকী চালে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন তার চিঠি সংরক্ষিত হবে, সংরক্ষণের আয়োজন তিনি নিজেও করেছেন। কাজেই ৬৩ বছর বয়সে প্রেমে পড়েছেন এক বিদেশি নারীর, এটা তার সম্মান ও গুরুত্বের সাথে মেলে না। এ জন্যই তাঁর চিঠিতে চতুরতা পূর্ণ বাক্যের সৃষ্টি : Your friendship has come to me unexpectedly. It will grow to its fullness of truth when you know and accept my real being and see clearly the depth meaning of life.

এটাই স্পষ্ট তিনি গুরুদেবের আসন ছাড়তে চাননি, প্রবঞ্চনা করেছেন নিজের সাথে, ভালোবাসার সাথে।

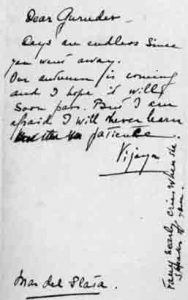

ডিয়ার গুরুদেব

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ গুরুদেবকে লেখা ভিক্টোরিয়ার চিঠি

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ‘সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ’-এর একটি অংশ তুলে ধরছি-

‘… যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আমার নিবিড় কৌতুহল ছিল কবির সঙ্গে তা নিয়ে কথা বলতাম কমই। যখন ওর সঙ্গে একা থাকতাম, শ্রদ্ধায় ভয়ে তখন যেন ফিরে যেতাম বয়ঃসন্ধির দিনগুলিতে। আমাদের সেকালের বয়ঃসন্ধি, হাল আমলের ঔদ্ধত্য ছিল না সেখানে। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, ঠিকমতো ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাই না বলেই এই নীরবতা। তা কিন্তু নয়, ভাষার ভয় নয়, ওঁরই ভয় আমাকে চেপে ধরেছিল। সে কথা ওঁকে বলবার সাহসও ছিল না আমার। উনি কেমন করে বুঝেবেন, ঝলমলে খুশিখুশি পোষাক-পরা এই তরুণী অবাধ্য রোগীর শুশ্রুষাভার নিয়ে যে মেতে আছে, খাবার টেবিলে সব সময়েই যে বসছে সঙ্গে, ফূর্তিবাজ, কখনো কখনো স্তব্ধÑ তার মজ্জায় যে মিশে আছে ওঁরই রচনা।

মিরালরিও ছেড়ে যাবার পর জাহাজ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে লিখেছেন- ‘আমরা যখন একসঙ্গে ছিলাম, পরস্পরের দিকে খোলা চোখে তাকাবার সমস্ত সুযোগ আমার শব্দের খেলায় বা হাসির তোড়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। সেসব হাসি অস্পষ্ট করে দিত আমাদের মনের আবহ, আচ্ছন্ন করে দিত আমাদের দৃষ্টি। (প্রাগুক্ত)।

ভিক্টোরিয়া লিখছেন, দুজনের মনোভাবে একটা পার্থক্য ছিলÑ ‘রবীন্দ্রনাথ কী, আমি তা জানতাম; তাঁর লেখা পড়ে এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে এ ধারণা আমার পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আমাকে জেনে নেবার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর বোধ, কেবলই বোধ। সান ইসিদ্রোতে পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই একটি কবিতা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন আমার হতেÑ ‘চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।’ কিন্তু আমার নীরবতা থেকে আমার ঠিক-ঠিক অভিপ্রায়টি তিনি চিনতেন কিনা, আজও সন্দেহ হয়। আমাদের সম্পর্কটা ছিল নিতান্ত একপেশে। তাই হবার কথা, নিয়তি-নির্বন্ধ! এ জন্য আমার দুঃখের অন্ত ছিল না। উনি কখনো জানতে পাবেন না যে সাগরপার থেকে ভেসে আসা এইসব কবিতা পড়ে বা শুনে আমার কেবলই মনে হতো স্যাঁ-জন্ পার্সের ভাষায়Ñ আবার আমি ফিরেছি আপন তীরে। একটিই শুধু ইতিহাস আছে আত্মার ইতিহাস।’ (প্রাগুক্ত)।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে দেখেছেন, কিভাবে চেয়েছেন, তাঁর সান ইসিদ্রো রচনায় অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেছেন। শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ-

বস্তুত যতটা সময় গুরুদেবের সান্নিধ্য থেকে দূরে কাটাতে হতো, তার সবটাই আমার মনে হতো নষ্ট, নিরর্থক। যেন একটা লটারি জিতবার পরেও সঙ্গে কেবল টিকিটটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছুঁতে পারছে না টাকাটা। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলাম আমার এসব বিচার বিবেচনাকে।…

অল্পে অল্পে বুঝে নিলাম মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, ধরতে পারলাম ওঁর চালচলন। অল্পে অল্পে রবীন্দ্রনাথও বশ করে নিলেন একাধারে বন্য আর নিরীহ এই নবীন প্রাণীটিকে। রাত্রি বেলায় যে কোনো গৃহপালিতের মতো (প্রকৃত অনুবাদ যে কোনো একটি কুকুরের মতো হওয়ার কথা) তাঁর দরজার বাইরে মেঝের টালির উপর যে শুয়ে থাকতাম না, তার একমাত্র কারণ এই যে ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না।

রানী চন্দ-র ‘আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ’-এ রবীন্দ্রনাথের মুখের কিছু কথা উদ্ধৃত হয়েছে, যা পুনঃউদ্ধৃত করেছেন শঙ্খ ঘোষ-

সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলেন। (রবীন্দনাথ ভিক্টোরিয়াকে বিজয়া নামটিই দিয়েছিলেন) ছোট্ট একটি কার্ডে লিখেছে ‘যদি তুমি আমায় কিছু লেখো।’ একবার আসতে লিখে দিলুম। আমার জন্যে যে কী করবে দিশে পেত না। নিজের বাড়িতে সবচাইতে সেরা সুখ-সুবিধের মধ্যে আমাকে রেখেছিল।

অজস্র টাকা আমার জন্য খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সব সময় তবু আশায় থাকত আমি কি চাই। আমার চাওয়া ও প্রাণ দিয়েও মেটাবে এমনি ভাব। বিজয়া খুব শিক্ষিত মেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে আসত আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করত। প্রায়ই আমায় বলত, কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না, আমি যে সব কথা তোমাকে ইংরেজিতে বোঝাতে পারি না। আমারও দুঃখ হতো খুব, কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখিনি কোনোদিন।’

প্রায় একই রকম কথা উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভিক্টোরিয়া কিংবা বিজয়ার চিঠিতে- যেখানে ফ্রেঞ্চ কিংবা স্প্যানিশে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে আমি হিমশিম খেয়ে যাই সেখানে ইংরেজিতে কেমন করে ধন্যবাদ দেব! কোনো শব্দ নেই… আমি ইংরেজিতে আমার হৃদয়ের কথা অনুবাদ করতে পারি না (How can I thank you in English, when I find it be difficult to thank you in French or Spanish! There are no words…I can’t translate my heart in English!)

এই চিঠিটি পরের বছর জানুয়ারিতে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভারত প্রত্যাবর্তনের পরপরই তিনি লিখেছেন; আমার অনুভূতির আবেগময় বর্ণনা দিয়ে তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না (কারণ অংশত ইংরেজি ভাষায় এর প্রকাশ অত্যন্ত দুরুহ একটি ব্যাপার এবং অংশত আমি বড্ড বিষন্ন)।

৬ নভেম্বর ইলফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ বুয়েনেস আইরেস শহরে এলেন। পরদিন বুয়েনেস আইরেসের খবরের কাগজে ছাপা হলো, পেরু যাবার পথে বিখ্যাত ‘হিন্দু কবি’ এখানে পৌঁছেছেন। ৬ তারিখেই রবীন্দ্রনাথকে একটি সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৭ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখলেন-

কাল এসে ডাঙ্গায় পৌঁছেছি। বুঝতে পারছি আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। ভারি কষ্ট দিয়েছিলÑ নইলে এতগুলো কবিতা আমি কখনো লিখতুম না। এখনো খুব দুর্বল আছি। আজ সকালে ডাক্তার এসে বলল, আমার শরীরের যন্ত্রগুলো সমস্তই ঠিক আছে, কেবল বাজে খরচ হয়েছে বড় বেশি। ঠিক নীলরতন বাবু (ডাক্তার নীলরতন মুখোপাধ্যায়) যা বলেছিলেন সেই একই কথা। যাই হোক এখানে আমার সমাদরের অন্ত নেই- আমি ত আবাক হয়ে গেছি। এখানে আমাদের স্থান যত প্রশস্ত এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই। এখানকার খুব বড় আর্টক্লাবওয়ালারা আমাদের ছবি একজিবিশনের সমস্ত খবচ বহন করতে রাজি আছে। রথী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) যদি এখানে আসত তাহলে অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু সে রয়ে গেল লন্ডনে (অবশ্য পূত্রবধূ প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের সাথে এসেছেন), ধীরেনকে পেরু রওয়ানা করিয়ে দিয়েছে। … এবারে যাত্রা আরম্ভ থেকেই আমার মন বিগড়েছে, সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। প্রথমত কালিদাস (নাগ) হল ফেরারÑ অথচ এখানে মেক্সিকো থেকে চিঠি পাচ্ছি, সেই এৎবধঃ চৎড়ভবংংড়ৎ-এর জন্য তারা সবাই উৎসুক হয়ে আছে।

আমার কাছ থেকে চিঠিপত্র আশা করো না। এলমহর্স্ট হয়ত খবর দেবে, হয়ত দেবে না- কিন্তু News Agency-র কাজ আমার নয়। সমস্ত কর্ত্তব্য ফাঁকি দিয়ে সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি পায়ে ঠেলে জগতে কোথাও যদি একটু খানি বিশ্রাম করাবার জায়গা পেতুম তাহলে এই মুহূর্ত্তে সেইখানে হাজির হতুম, কিন্তু ভূগোল বিবরণে আজ পর্যন্ত তার খবর পাওয়া যায়নি।

মিরালরও-তে পৌছার পরদিন ১৩ নভেম্বর ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে লিখলেন-

কাল থেকে হোটেল ছেড়ে শহরের বাইরে একটি বাড়িতে এসে আছি। নদীর ধারে বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর জায়গা। আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। সমস্ত দিন নির্জনতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি। বুকের মধ্যে একটা দুর্বলতার বোধ এখনো যায়নি। ডাক্তারের আদেশক্রমে পেরুতে যাওয়া আমার নিষেধ। দীর্ঘ রেলপথে আন্ডেস পেরুবার মত শক্তি আমার নেই। পেরু গবর্মেন্টের কাছে এই খবর কাল গেছে। আর্জেন্টাইনের কর্তৃপক্ষ পেরুর সমস্ত ঋন আমার তরফ থেকে শোধ করে দিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে প্রস্তত আছেন। তা ছাড়া আমার দেশে ফিরে যাবার পাথেয় এখান থেকেই পাওয়া যাবে। আমি এদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা যে কত অকৃত্রিম এবং গভীর তা অনুভব করে আমি বিস্মিত হই। আমি যাতে আরামে ও সুস্থ থাকি তার সমস্ত দায়িত্ব যেন এদের সকলেরই।

ভিক্টোরিয়া

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির শেষদিকে প্রচ্ছন্নভাবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা বললেও কোনো চিঠিতেই তার নামটি লিখেননি। রবিজীবনী ৯ম খন্ডে গ্রন্থকার প্রশান্তকুমার পাল নিশ্চিত করেছেন, ভিক্টোরিয়ার নাম রবীন্দ্রনাথ তো লিখেনই নি, এমনকি তার সেক্রেটারি লেনার্দ এলমহার্স্টও কোথাও তার নামটি উল্লেখ করেননি।

বুয়েনেস আইরেসে দ্বিতীয় দিন হোটেলে থাকা অবস্থায় ৭ নভেম্বর ১৯২৪ তিনি ‘অতীত কাল’ ও ‘বেদনার নীলা’ কবিতা দুটো লিখেছেন। এখানেই ১০ নভেম্বর লিখেছেন ‘শীত’; ১১ নভেম্বর লিখেছেন ‘কিশোর প্রেম’ ও ‘প্রভাত’।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আয়োজন সান ইসিদ্রোর ফুল ও জলে পূর্ণ মিরালরিও-র ভবনে কবি লিখেছেন ‘বিদেশী ফুল’।

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম-

‘কী তোমার নাম’,

হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তরে

নামেতে কী হবে।

আর কিছু নয়,

হাসিতে তোমার পরিচয়।

…..

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,

‘ভাষা কী তোমার।’

হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,

চারি দিকে মর্মরিল পাতা।

আমি কহিলাম, ‘জানি, জানি,

সৌরভের বাণী

নীরবে জানায় তব আশা।

নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা।’

…..

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই ‘বলো দেখি

মোরে ভুলিবে কি?’

হাসিয়া দুলাও মাথা, জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে

পড়িবে যে মনে

দুই দিন পরে

চলে যাব দেশান্তরে

তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা

মোরে ভুলিবে না।

গুরুদেব ও তার বিজয়া ভিক্টোরিয়া

ওগো বিদেশিনীর (আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী) বিদেশিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নন, কবিতাটি ভিক্টোরিয়ার প্রসঙ্গ আসার অনেক আগে লেখা। তবে কবি নিজেই এর একটি ইংরেজি অনুবাদ ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন; ‘বিদেশী ফুল’-এর বিদেশী ফুল যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এ নিয়ে বিতর্কের সুযোগ নেই।

১৫ নভেম্বর এখানেই রবীন্দ্রনাথ লিখেন ‘অতিথি’ কবিতাটি। কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ভিক্টোরিয়ার হাতেও তুলে দিয়েছেন। তার কবিতার নারী যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছাড়া অন্য কেউ নন, রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা নিশ্চিত ধরতে পারেন।

থিংকিং অব হিম রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে তৈরি সিনেসায় ভিক্টর ব্যানার্জি ও এলেনোরা ভেক্সনার

থিংকিং অব হিম রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে তৈরি সিনেসায় ভিক্টর ব্যানার্জি ও এলেনোরা ভেক্সনার

মিরালরিত্ত-র ভবনে আসার আগের দিন ১১ নভেম্বর প্লাজা হোটেলে অবস্থানকালে লিখেছেন ‘কিশোর প্রেম’।

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;

পুরানো এই ঘাটের ধারে

ফিরে এল কোন্ জোয়ারে

পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?

সে যে অনেক দিনের কথা।

……

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ফুটল না তার মুকুলগুলি,

শুধু তারা হাওয়ায় দুলি

অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাসÑ

আমার প্রথম ফাগুন মাস।

৬৩ বছর বয়সেও কি ঠাকুর কিশোর রয়ে গেলেন? ফাগুন এলেও ‘মুকুলগুলি’ ফোটাতে পারলেন না!

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি এবং ‘অতিথি’-র ইংরেজি অনুবাদ ১৫ নভেম্বর ভিক্টোরিয়াকে দেন। পরদিন আবেগময় জবাব দেন ভিক্টোরিয়া।

চিঠি নিয়ে প্রশান্তকুমার পালের মতো একজন রক্ষণশীল মানুষের একটি সতর্ক মন্তব্যÑ ‘এই পত্রে তিনি এমন কিছু কথা লিখেছেন, যা তাঁর মতো মানুষের পক্ষে এত স্বল্প পরিচয়ে লেখা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।’

সেই চিঠির একটি পঙক্তি : গতরাতে যাকে সাধারণভাবে বলে অতিথিপরায়ণতা, সে জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। আমার মনে যা আছে তার সামান্যই বলতে পেরেছি।

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,

মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারই

দূরদেশী পথিকেরে; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে

আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে

আমারে করিল অভ্যর্থনা; নির্জন এ বাতায়নে

একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে

ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণীÑ

শুনিনু গম্ভীর স্বর, ‘তোমারে যে জানি মোরা জানি;

আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি

মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।’

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণীÑ

কহিলে তেমনি স্বরে, ‘তোমারে যে জানি আমি জানি।’

জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতিÑ

‘প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারই অতিথি।’

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

১৭ নভেম্বর ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘আশঙ্কা’; কিন্তু এ কবিতার ভেতরও যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রয়েছেন তা তো সেই ল্যাটিন আমেরিকান নারীকে জানাতে হবে। ২০ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে নিঃসঙ্গ মানুষ এবং নারীর প্রেম যে তাকে নৈঃসঙ্গ থেকে মুক্তি দিতে পারে ভিক্টোরিয়াকে লেখা চিঠিতে এবং কবিতায় তা স্পষ্ট করে বলেছেন।

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু’হাত ভরে

যতই দেবে বেশি করে

ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি

আপনি ধরা পড়বে না কি

তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি

যাই-না নিয়ে শূন্য তরী

বরং রব ক্ষুধার কাতর ভালো সেও

সুধার ভরা হৃদয় তোমায়

ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো

…..

ভেবেছিলেম বলি তোমায়, ‘সঙ্গে চলো,

আমায় কিছু কথা বলো।’

হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে

ভয় হল যে আমার মনে

দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ¦লে

তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের

অন্ধকারের গভীর তলে।

থিংকিং অব হিম চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ভূমিকায় ভিক্টর ব্যানার্জি ও এলেনোরা ভেক্সনার

থিংকিং অব হিম চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ভূমিকায় ভিক্টর ব্যানার্জি ও এলেনোরা ভেক্সনার

সারাবাংলা/এমএম