বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের এক বিশাল অংশ আজও ভূমিহীন। তাদের জীবন ও জীবিকার চাকা সচল করতে পারে কেবল খাসজমি ও জলাধার—সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা পতিত জমি ও জলমহাল, যা কিনা ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই মূল্যবান সম্পদ প্রায়শই ক্ষমতাশালী মহলের দখলে চলে যায়। প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্বল আইনি কাঠামো এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে রাষ্ট্রের এই অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন প্রকৃত সুবিধাভোগীরা।

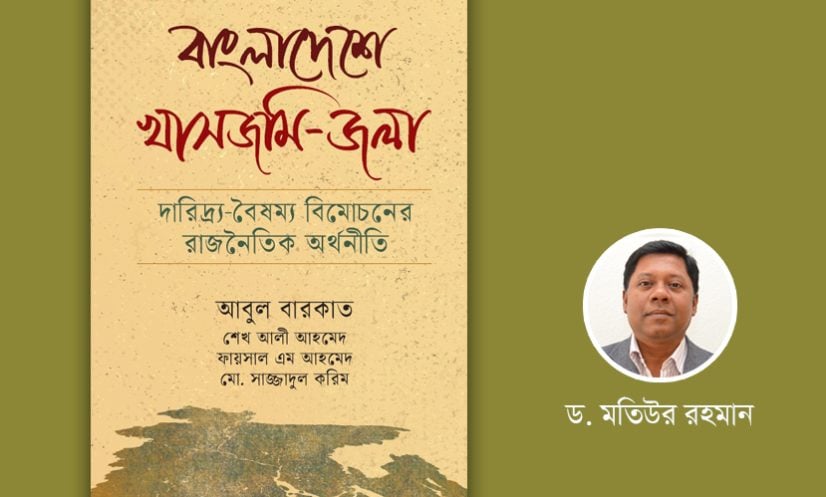

এই কঠিন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘খাসজমি-জলা: দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি’। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ড. আবুল বারকাতসহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সম্মিলিত প্রয়াসে রচিত এই গ্রন্থটি ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক বলিষ্ঠ উচ্চারণ। বইটিতে পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাসজমি ও জলাধারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত খাসজমি ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক বিবর্তনও এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি পাঠ করে একজন পাঠক জানতে পারবেন দেশে মোট কত পরিমাণ খাসজমি ও জলাধার রয়েছে, এর কত অংশ অব্যবহৃত ও অবৈধ দখলে আছে এবং কীভাবে দরিদ্র ভূমিহীন মানুষ এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সাধারণভাবে ‘খাসজমি’ বলতে বোঝানো হয় সেই জমি, যা কোনো ব্যক্তি মালিকানার অধীনে নয়। মূলত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ব না থাকায় এই জমি সরকারি খাতায় নথিভুক্ত থাকে। বিভিন্ন উৎস থেকে খাসজমির সৃষ্টি হতে পারে—যেমন নদী বা সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা নতুন চর, পূর্বে ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল কিন্তু সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের পর পতিত অবস্থায় পড়ে থাকা জমি, অথবা কর পরিশোধ না করার কারণে সরকারের হস্তগত হওয়া জমি।

ব্রিটিশ আমলে রাজস্ব নীতির অংশ হিসেবে জমির শ্রেণিবিভাগ করার সময় “খাস” জমির ধারণা প্রবর্তিত হয়, যা মূলত রাজস্বের বাইরে থাকা জমি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। পাকিস্তান আমলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও জমির সিলিং নির্ধারণের পর উদ্বৃত্ত খাসজমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু প্রকল্প নেওয়া হলেও তা ছিল সীমিত পরিসরে। স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের অঙ্গীকারে খাসজমিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। কিন্তু নীতির দুর্বলতা, দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যের অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যাপকভাবে অব্যবহৃত ও বেদখলে থেকে যায়।

বাংলাদেশে ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির আওতায় কৃষি খাসজমি বিতরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই একটি নীতিমালা জারি করা হয়, যেখানে কৃষি খাসজমি কেবল ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের বিধান রাখা হয়। এই নীতিমালার অধীনে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের কার্যক্রম চলমান থাকলেও সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, এটি ‘একটি জটিল প্রক্রিয়া’ হওয়ায় সরকার খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করে। এমনকি ১৯৯৬ সালের ১৩ আগস্ট জারি করা এক আদেশের মাধ্যমে এই বিতরণ কার্যক্রম স্থগিতও করা হয়।

খাসজমি বন্দোবস্তে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রকৃত ভূমিহীনরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা খাসজমি দখল করে রেখেছেন, যা ভূমিহীনদের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল। এছাড়াও, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে খাসজমি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্যের অভাব রয়েছে, যা সুষ্ঠু বন্দোবস্তে বাধা সৃষ্টি করছে।

‘খাসজমি-জলা’ বইটি মূলত ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের কেন্দ্র করেই রচিত। এতে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার সম্পূর্ণ ভূমিহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে এবং খাসজমির ন্যায্য হিস্যা পেলে তাদের জীবনে কী পরিবর্তন আসতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ একর সরকারি মালিকানাধীন খাসজমি ও জলাভূমি রয়েছে, যার একটি বড় অংশ এখনও বন্দোবস্তের অপেক্ষায়; সঠিকভাবে বণ্টন করা গেলে এই সম্পদ গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চরাঞ্চল বা উপকূলের নতুন জেগে ওঠা চরে যে খাসজমি সৃষ্টি হয়, তা স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণ করলে তারা চাষাবাদ ও বসবাসের সুযোগ পান। একইভাবে পরিত্যক্ত খাস পুকুর বা জলাশয়গুলো ভূমিহীন জেলে বা যুবসমাজের সমবায় গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিলে তারা মাছ চাষের মাধ্যমে আয় ও পুষ্টি বৃদ্ধি করতে পারে—বইটিতে এই ধরনের সুপারিশও এসেছে।

খাসজমি বিতরণ কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ততা ও অধিকার বাড়ানোর ওপর বইটিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসাথে সমতলের আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে পৃথক নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বইটিতে এমন বহু বাস্তব উদাহরণ ও পরিসংখ্যান রয়েছে, যা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর দৈন্যদশা এবং সম্ভাবনার কথাগুলোকে গভীরভাবে তুলে ধরে।

এই বইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো—বাংলাদেশে খাসজমির পরিমাণ ও বণ্টনযোগ্যতা নিয়ে বিদ্যমান বিভ্রান্তির অবসান ঘটানো। সরকারি তথ্যানুযায়ী দেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ একর খাসজমি আছে বলে দাবি করা হলেও বইয়ের গবেষণায় দেখা গেছে এই সংখ্যাটি অনেক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ও বিভ্রান্তিকর। বিশেষ করে খাস কৃষি জমির বিষয়ে সরকারের দাবি ও গবেষণাজনিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সরকারি ভাষ্যমতে, বাংলাদেশে ৮ থেকে ১০ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য খাসজমি রয়েছে, তবে বইয়ের গবেষণায় বলা হয়েছে—এগুলোর মধ্যে মাত্র ১.৭ মিলিয়ন একর (১৭ লক্ষ একর) কৃষি খাসজমি বাস্তবিক অর্থে বিতরণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আরও উদ্বেগজনক তথ্য হলো—এই বণ্টনযোগ্য জমির একটি বড় অংশ বেদখলে রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এই জমিগুলো অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। ভূমিহীনদের নামে বরাদ্দ থাকা জমিও অনেক ক্ষেত্রে দখলে নেই। এই কারণে বাস্তবে ভূমিহীনরা জমির মালিকানা প্রাপ্ত হলেও তা ব্যবহার করতে পারেন না।

এছাড়াও একটি গুরুতর সমস্যা হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে খাসজমি সংক্রান্ত কোনো নির্ভরযোগ্য, হালনাগাদ ও কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার নেই। একেক বিভাগে একেক তথ্য এবং জরিপ অপূর্ণ থাকায় এই সম্পদ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ভূমি প্রশাসনে তথ্যের অভাব, সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বইয়ে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে একটি খাসজমি তথ্যভাণ্ডার, স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল ম্যাপিং এবং অংশগ্রহণমূলক জরিপ চালুর সুপারিশ করা হয়েছে।

বইটিতে অন্তর্ভুক্ত কিছু বাস্তব কেস স্টাডি পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। একটি কেস স্টাডিতে তুলে ধরা হয়েছে গাইবান্ধার চরাঞ্চলের নদীভাঙনের শিকার এক স্বামীহারা নারীর জীবন, যিনি সন্তানদের নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঠাঁই পান, কিন্তু নিজের নামে জমি না থাকায় তার জীবিকা ছিল অনিশ্চিত। অনেক চেষ্টা ও স্থানীয় সহায়তার পর তিনি এক টুকরো খাসজমি বরাদ্দ পান, যার ওপর তিনি ঘর তুলে সন্তানদের নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন। এখন সেই নারী নিজেই ছোট আকারে সবজি চাষ করেন এবং আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন—একজন নারীপ্রধান পরিবার কীভাবে একটি খণ্ড খাসজমিকে জীবনের ভিত্তি বানাতে পারে, এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুন্সিগঞ্জের একদল ভূমিহীন যুবক একটি পরিত্যক্ত খাস পুকুর ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গড়ে তুলেছে একটি মৎস্যচাষভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠান। তারা পুকুরে মাছ চাষ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে এখন নিজেরাই স্বাবলম্বী।

বরিশালের বাদঘাট চর থেকে উঠে আসা ১২০টি ভূমিহীন পরিবারের দীর্ঘদিনের কষ্টের চিত্র বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে, যাদের নামে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। বারবার ভূমি অফিসে আবেদন করেও তারা কোনো সাড়া পাননি। একসময় একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় তারা সংগঠিত হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেয় এবং অবশেষে বেশ কিছু পরিবার জমির প্রাথমিক দখলপত্র লাভ করে—যদিও এখনও সবাই জমির কাগজ পায়নি, কিন্তু তাদের সম্মিলিত দাবি ও ঐক্যই প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার একটি পরিবারের নামে বরাদ্দ ছিল ৫০ শতাংশ খাসজমি, কিন্তু সেটি দীর্ঘ সাত বছর ধরে স্থানীয় এক প্রভাবশালীর দখলে ছিল। পরিবারটি জমির মালিকানার কাগজ থাকা সত্ত্বেও জমি ভোগ করতে পারছিল না। পরে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দখলদারকে উচ্ছেদ করা হয় এবং পরিবারটি প্রথমবারের মতো নিজের জমিতে ফসল ফলাতে সক্ষম হয়। বইয়ে এই ঘটনাকে একটি ‘নীতির বাস্তব প্রয়োগের উদাহরণ’ হিসেবে দেখা হয়েছে।

বইয়ের একটি বিশেষ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে নারী ভূমিহীনরা খাসজমি বরাদ্দ প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। খুলনার একটি গ্রামের একদল বিধবা নারী দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করেও কোনো জমি পাননি, অথচ তাদের আশেপাশের পুরুষ ভূমিহীনরা বরাদ্দ পেয়েছেন। এরপর তারা সম্মিলিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এবং পরে জরুরি ভিত্তিতে তদন্তে গিয়ে দেখা যায়—তাদের বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতা ছিল। এই ঘটনার পর একাধিক নারী পরিবারকে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়। বইটি এই ঘটনাকে নারী অধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এই বইটির কেস স্টাডিগুলো কেবল সংখ্যাগত বিশ্লেষণ নয়, বরং খাসজমিকে ঘিরে ভূমিহীনদের আশা, সংগ্রাম, বঞ্চনা এবং সাফল্যের এক মানবিক চিত্র তুলে ধরে। এটি ‘খাসজমি-জলা’ বইটির একটি অন্যতম শক্তিশালী দিক, যা পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করে। উন্নয়নকর্মী, গবেষক বা নীতিনির্ধারক—যেই হোন না কেন, এই বাস্তব ঘটনাগুলো তাদের চিন্তা ও করণীয়কে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে।

গবেষকরা বইটিতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কেন এত খাসজমি ও জলাধার থাকা সত্ত্বেও ভূমিহীনরা তার সুফল পাচ্ছেন না। এর সমাধানে বেশ কিছু নীতি পরিবর্তন ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের এই সম্পদ প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়। সম্প্রতি সরকার ‘ভূমিহীনমুক্ত’ উপজেলা-জেলা ঘোষণার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে বটে, তবে বইটির বিশ্লেষণ বলছে যে কেবল নামমাত্র ঘর বা জমি দিয়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘোষণার আড়ালে প্রকৃত ভূমিহীনরা তাদের ন্যায্য জমির অধিকার থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছেন।

বর্তমানে খাসজমি বরাদ্দের যে প্রক্রিয়া, তা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ; ভূমিহীনদের অনেকেই আইনি জটিলতা, দুর্নীতি বা প্রভাবশালীদের বাধার সম্মুখীন হয়ে জমির দখল লাভে ব্যর্থ হন। বইটির তথ্য অনুযায়ী, অনেকে সামান্য পরিমাণ খাসজমি পেলেও তা টিকিয়ে রাখতে পারেন না—স্থানীয় প্রভাবশালীরা তাদের উচ্ছেদ করে অথবা দরিদ্ররা আইনি অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হন। এসব সমস্যা মোকাবিলায় এবং ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে বইটিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে এসেছে।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে- জাতীয়ভাবে সকল খাসজমি ও জলাধারের তালিকা তৈরি করে ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার স্থাপন এবং সেগুলোর সঠিক অবস্থান ও পরিমাণ নির্ধারণ করা; প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারগুলোর নির্ভুল তালিকা তৈরি করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত ও সহজ উপায়ে তাদের মধ্যে খাসজমি বরাদ্দ নিশ্চিত করা; জমি বিতরণ ব্যবস্থায় দুর্নীতি নির্মূলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের অবৈধ দখল উচ্ছেদে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনগত ভূমিকা পালন করা; বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবারগুলোকে জমি চাষাবাদ বা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কৃষি উপকরণ ও আইনি সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা জমির ওপর টিকে থাকতে পারে; খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীপ্রধান পরিবার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের জমির অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; বিদ্যমান ভূমি আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংস্কার করা, যাতে খাসজমি ও জলাধার বরাদ্দ এবং মালিকানা নিয়ে সংঘাত ও জটিলতা কমে এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়; কৃষিজমির পাশাপাশি খাস পুকুর ও জলাধারগুলো স্থানীয় ভূমিহীন জেলে বা সমবায় সমিতির কাছে বরাদ্দ/ইজারা দিয়ে মৎস্যচাষ ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা। লেখকবৃন্দ এই সুপারিশগুলো কার্যকর করতে সরকারি পর্যায়ে জোরালো রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং নাগরিক সমাজ ও ভূমিহীন জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

এই গবেষণাগ্রন্থটির সবচেয়ে শক্তিশালী একটি দিক হলো এর তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ। বইটি ব্যাপক পরিসরের পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক তথ্য এবং নীতি বিশ্লেষণের সমন্বয়ে গঠিত, যা বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এছাড়াও ভূমিহীন মানুষের বাস্তব জীবনের কেস স্টাডিগুলো বইটিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে এবং সমস্যার মানবিক দিকটি তুলে ধরেছে। ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুস্পষ্ট ও কার্যকর নীতিগত এবং প্রশাসনিক সুপারিশ বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। লেখকরা ভূমিহীনদের অধিকারের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন, যা পাঠকের মনে সহানুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে।

‘খাসজমি-জলা’ নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বাংলাদেশের ভূমিহীন মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। বইটিতে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশগুলো নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং উন্নয়নকর্মীদের জন্য অপরিহার্য। লেখকগণের অনুসন্ধিৎসু মন ও গভীর গবেষণা ভূমিহীনদের দুর্দশার একটি স্পষ্ট চিত্র এঁকেছে, যা পাঠককে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

‘খাসজমি-জলা’ কেবল একটি গ্রন্থ নয়, এটি ভূমিহীন মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও অধিকার আদায়ের এক বলিষ্ঠ দলিল। বইটি একদিকে যেমন দেশের খাসজমি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও দুর্নীতি তুলে ধরে, তেমনি অন্যদিকে ভূমিহীনদের জীবন পরিবর্তনের সম্ভাবনাও উন্মোচিত করে। যথাযথ রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে বইটিতে উত্থাপিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। পরিশেষে, এই গ্রন্থটি পাঠ করে সকলের মধ্যে ভূমিহীনদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আরও জোরালো হবে—এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী