ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকাকালীন ব্রিটিশ সরকারের বন্দুকের নল বহুবার এই উপমহাদেশের হিন্দু, মুসলিত তথা সবাইকেই রক্তে রঞ্জিত করেছে অসংখ্যবার। অসংখ্য বীর সেই গুলিতে শহীদ হয়েছেন। তিতুমীর, মাষ্টারদা সূর্যসেন বা প্রীতিলতার মতো দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা প্রাণপনে লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাপুরুষোচিত নিরস্ত্র মানুষের উপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার সেটি হলো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এটা ইতিহাসের এমন এক সময়কাল যখন ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করে বসে থাকা ইংরেজ শাসকের মনে ভয় ভর করেছে তখন। সাম্রাজ্য হারানোর ভয়, উপমহাদেশের শোষিত জনতার শক্তি কবে একত্রিত হয়ে তাদের গদিছাড়া করে, সেই ভয়। যথারীতি এই ভয় কমাতে সে সময় মরিয়া হয়ে উঠল ইংরেজ প্রশাসন। ছোটো ছোটো জমায়েতকেও তারা ভয় করতো। মানুষের দীপ্ত কন্ঠস্বর তারা ভয় করতো। মূলত শাসকের মন সবসময় দুর্বলই থাকে। কারণ তারা অন্যায়কারী, জোর করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তারা ক্ষমতায় থাকতে চান। বন্দুকের গুলি তাদের একমাত্র অস্ত্র। ব্রিটিশদের দুইশত বছরের শাসনে ভয় ও অস্ত্র ছিল প্রধান অস্ত্র। তবে এভাবে বেশি সময় মানুষকে অধিকার থেকে আলাদা রাখা যায় না। ইতিহাস তার প্রমাণ দিয়েছে বহুবার। ব্রিটিশরা এ সময় দমন পীড়নে সুবিধা করে দিতে জনতার ওপর অত্যাচার ও ভয়ানক নির্মমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে ১৯১৯ সালের ১০ মার্চ বলবৎ করা হয় কুখ্যাত ‘রাওলাট অ্যাক্ট’। এটা দিয়ে জনগণকে চুপ থাকতে বাধ্য করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এমনই এক সময়ে নানা ঘটনা পরিক্রমায় পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ওই বছরের ১৩ এপ্রিল ডাকা হলো এক প্রতিবাদসভা। স্থান নগরীর বিরাট জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যান। সেদিন আবার ছিল পাঞ্জাবের অন্যতম বৃহৎ উৎসব বৈশাখীরও দিন। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস এই হত্যাযজ্ঞটি সংঘটিত হইয়াছিল ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল।

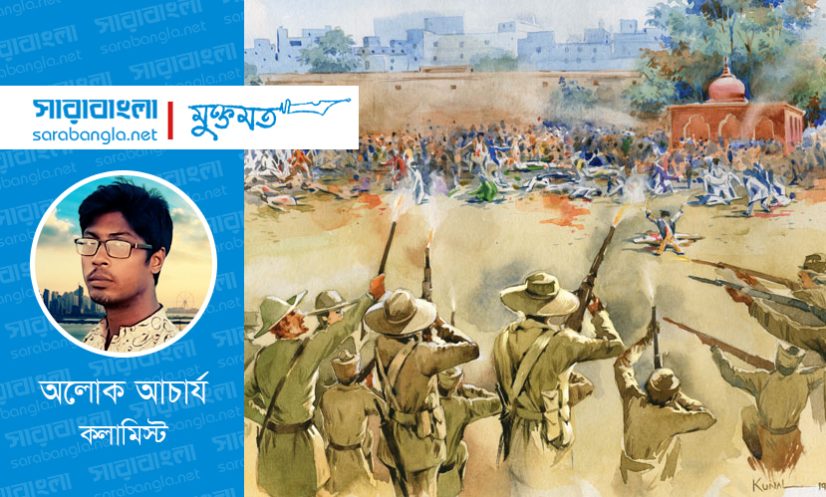

ব্রিটিশ সরকারের সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও শিশুদের এক সমাবেশে শত শত রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করেছিল ব্রিটিশ বাহিনী। অসংখ্য হতাহত হয়েছিল সেদিন। রক্তের দাগ আজো শুকায়নি। সেদিন সরকারি হিসাবেই হতাহতের সংখ্যা ছিল দেড় সহস্রাধিক। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক উদ্যানে প্রায় ১০ হাজার জনতা সমবেত হয়েছিল দুই জনপ্রিয় নেতা সইফুদ্দিন কিচলু ও ডক্টর সত্যপালের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সভাস্থলটি চারদিকে ছিল বড় বড় পাকা বাড়ি এবং প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই উদ্যানে প্রবেশের জন্য ছিল একটি পথ এবং প্রস্থানের জন্য ছিল চারটি সংকীর্ণ গলিপথ। অন্য কোনো দিক থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় ছিল না নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী মানুষের। এই নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া নারী-পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা ১১ ই এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি এবং জনসভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধের কথা জানত না। পাঞ্জাবি সামরিক শাসন কর্তা মাইকেল ও ডায়ার-এর বিশাল সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হন। মাঠের ওই প্রবেশ পথ আটকে ৫০ টি রাইফেল থেকে জনগণকে কোন প্রকার সতর্কবার্তা না দিয়ে সেনাবাহিনীকে নির্বিচারে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১০ মিনিট ধরে প্রায় ষোলশ রাউণ্ড গুলি চালায়। প্রচুর হতাহত হয়েছিল সেদিন। আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতে, শুধু নিহতের সংখ্যাই ছিল এক হাজার। মহাতœা গান্ধী এই হত্যাকাণ্ডকে ঠান্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছিলেন। এক প্রকার ঠান্ডা মাথায় এই নিদের্শ দিয়েছিলেন জেনারেল ডায়ার যেখানে কোনো প্রকার প্রতিরোধ করতে পারেনি নিরস্ত্র ভারতীয়রা। কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তখন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেবল ১৯২০ সালে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ঘটনাটিকে ‘নিষ্ঠুর’ এবং ১৯৯৭ সালে, ভারত সফরকালে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ওই ঘটনাকে ‘দুঃখজনক মুহূর্তগুলির’ এক ‘বেদনাদায়ক’ উদাহরণ বলেছিলেন। ব্যস এটুকুই ব্রিটেনের দায় স্বীকার। অথচ বিপরীতে কত শত মৃত্যু, কত রক্ত ঝরেছিল সেদিন। ইতিহাস আজও সেই দিনকে স্মরণ করে। এই ঘটনার মাত্র ছয় দিন আগে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনবিরোধী দমনমূলক ‘রাওলাট আইন’ পাস করা হয়। স্যার সিডনি রাউলাটের, যিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিচারক, সভাপতিত্বে একটি কমিটি এই আইন পাস করে। এই আইনে ছিল, ‘ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বসবাসরত কোনো ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সন্ত্রাসী হিসেবে সন্দেহ করলেই কোনো প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে আটক করে দুই বছর বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখতে পারবে।’ এই আইন মূলত ভারতীয়দের স্বাধীনতার চেতনাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশে অথবা গতি স্থিমিত করার উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। যদিও সেই ঘটনার পর আন্দোলনের গতি আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সারাদেশেই রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছড়ে পরতে থাকে। এর সাথে যোগ হয় ইতিহাস খ্যাত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই ঘটনার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীও দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ‘বোয়ার যুদ্ধে’ অবদানের জন্য ব্রিটিশদের দেওয়া ‘কায়সার-ই-হিন্দ’ উপাধি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী থাকে। অত্যাচারের এবং অন্যায়ের। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই হত্যাকাণ্ড আজও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে।

লেখক: কলামিস্ট