June 16, 2024 | 12:36 pm

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার

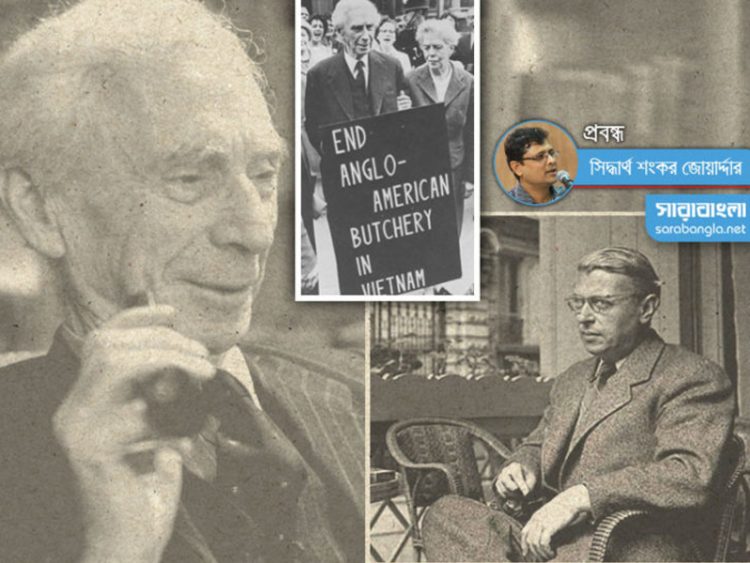

বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ও জ্যাঁ-পল-সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) ছিলেন বিগত কয়েক শতকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানুষ যারা দর্শনের নিঃসঙ্গ তাত্ত্বিক গণ্ডীর বাইরে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা তথা একটি মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার কাজে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে দার্শনিক বলার সাথে সাথে বলা হয় ‘পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল’। গণিত, যুক্তিবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ব, অধিবিদ্যা, অস্তিত্ববাদ, রূপতত্ব ইত্যাদি অতি জটিল বিষয় পাশে রেখে তারা নেমে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষের মিছিলে। আদতে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান বহির্ভূত এসব দুর্বোধ্য বিষয় ছাড়াও তারা ভীষণভাবে ব্যস্ত ছিলেন একটি শঙ্কাহীন, উৎপীড়নমুক্ত মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যয়ে।

রাসেল ছিলেন ব্রিটিশ দার্শনিক আর সার্ত্র ফরাসি। দু’জনেই নোবেল পেয়েছেন যথাক্রমে ১৯৫০ আর ১৯৬৪-তে। যদিও সার্ত্র নোবেল পুরষ্কার নিতে অস্বীকার করেছেন তবু তার খ্যাতি শুধু পুরস্কারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৬৪ সালের ২২ ডিসেম্বর তিনি এক বিবৃতিতে যেকোন অফিশিয়াল সম্মাননা গ্রহণ করতে তার ভীষণ আপত্তির কথা জানান, ইতোপূর্বে ১৯৪৫-র পরে ‘লিজিওন অব অনার’ নামে আরেকটি পুরস্কারও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রাসেল ও সার্ত্র দু’জনেই পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যে, তবে সাহিত্য থেকেও তাদের অবদান বিশ্বশান্তিতে ঢের বেশি। নামকরা এই দুজন মানুষের দার্শনিক ভাবনা ছিল ভিন্ন ধরণের কিন্তু মানুষের মুক্তি ও একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে তারা ছিলেন সমমুখী। আজ বিশ্বশান্তির পথে দুই নির্ভীক যোদ্ধার একজন জ্যাঁ-পল-সার্ত্র এর জন্মদিন। ফরাসি এই অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, নাট্যকার, সাহিত্যিক এবং সমালোচককে অস্তিত্ববাদ ও প্রপঞ্চবিজ্ঞানের দর্শনে একজন পথিকৃৎ ও বিংশ শতকের ফরাসি দর্শন ও মার্ক্সিজমের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

বিপর্যস্ত মানবিক অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন সাম্রাজ্যবাদ আর দখলদারিত্ব রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। দুটো পরাশক্তি যখন মুখোমুখি হয়ে সারা বিশ্বকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে তখন তারা দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাশে, কারাবরণ করেছেন বারবার; পরাশক্তির চোখরাঙ্গানি উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্য পূরণে। পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তাদেরকে প্রকম্পিত করেছে, তারা বারবার ছুটে গেছেন বিশ্বনেতাদের কাছে, করেছেন আবেদন, ব্যর্থ হয়ে ফিরলেও থেমে থাকেননি। কখনও একক ভাবে লিখে গেছেন, জনমত তৈরি করেছেন; কখনও বিশ্বের বিবেকবান মানুষদের সাথে নিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রতীকী বিচারের আয়োজন করেছেন।

রাসেল জন্মেছিলেন রাজ পরিবারে, তার দাদা লর্ড জন রাসেল ছিলেন দু’বারের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে রিফর্ম বিল পাশ হয় তার মুখ্য ভূমিকা পালন করেন লর্ড জন রাসেল। রানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ১৮৪৬ থেকে ১৮৫২ এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৬ সাল অবধি তিনি দুই দফায় ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। রাসেল নিজেও মুক্তচিন্তা, নারী স্বাধীনতার জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছেন কয়েকবার। পরাজিত হলেও থামেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার অবস্থান ছিল সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে, জোর করে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে তিনি বলতে গেলে একাই লড়েছেন, কারাবরণ করেছেন, জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য নিজের লাইব্রেরীর বই বিক্রি পর্যন্ত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় রাসেলের বয়স ছিল ৪২ বছর, কাজেই তিনি এই যুদ্ধ থামাতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা তৈরির চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকারের জোর করে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে যে নো-কন্সক্রিপ্সশন ফেলোশিপ (এন.সি.এফ) গঠিত হয় রাসেল ছিলেন এর অন্যতম উপদেষ্টা। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাসেল ‘দ্যা এথিকস অব ওয়ার’ নামে একটি প্রবন্ধে তিনি নানারকম যুদ্ধের বিভাজন করে ‘নিজের অহংবোধ’ থেকে তাড়িত যুদ্ধকে সবচেয়ে মারাত্মক আর ক্ষতিকর মনে করেন।

বলাইবাহুল্য প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল এরকম অহংবোধেরই ফলাফল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে রাসেল বারংবার আশংকা করেছেন এ ধরণের মরণঘাতী যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে ঠেলে দেবে অতি নিম্নস্তরে, বিশেষ করে সারা ইউরোপকে পিছিয়ে দেবে যেমন করে একদিন রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হেনরি আসকুইথ সব আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যথারীতি এক অকল্পনীয় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয় ‘ডেথ অব ইংল্যান্ড’ যেখানে সারা বিশ্বের ৪ কোটি মানুষের মধ্যে ৭ লাখ শুধু ব্রিটিশ সৈন্যই মারা যায়। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য রাসেল সরকারকে এক ধরণের চরম উন্মত্ততা ও পাগল হিসেবে আখ্যা দেন। এর প্রেক্ষিতে রাসেল যুদ্ধ সম্পর্কে মানব প্রকৃতির মনস্তাত্বিক পর্যালোচনা করেন। ‘হোয়াই মেন ফাইট’ এই বইয়ে তিনি মানুষের যুদ্ধবৃত্তির একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ করেন। তার মনে হয়েছে, ‘আগে আমি ভাবতাম মানুষ বুঝি টাকাকেই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়, এখন মনে হলো, টাকা না বরং ধ্বংস প্রবৃত্তিই মানুষের কাছে অগ্রগণ্য’। তার মনে হয়েছে ১০ শতাংশের বেশি বুদ্ধিজীবী জনপ্রিয়তা থেকে সত্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় না। এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এ সময়ে যদি বুদ্ধিজীবীরা মানবিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে না আসে তাহলে মানব জাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। তার পক্ষে সে সময় কিছু মানুষ অবশ্য সমর্থন জানায়, যার মধ্যে টি এস এলিয়ট, ডি এইচ লরেন্স, লয়েড জর্জ, ক্লিফরড এলেন ছিলেন অন্যতম। এর মধ্যে ক্লিফরড এলেন ছিলেন নো-কন্সক্রিপ্সশন কমিটির চেয়ারম্যান এবং তার ভূমিকা ছিলেন অনন্য। তবে রাসেল এ দুঃসময়ে সর্বদা পেয়েছিলেন লেডি অটলিনকে, যার একান্ত সহমর্মিতা এবং অনুপ্রেরণা রাসেলকে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

অন্যদিকে সার্ত্র ছিলেন ফরাসি নৌ বাহিনীর অফিসার জ্যা-ব্যাপ্টিস্টটি-সার্ত্রের একমাত্র সন্তান। দর্শনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকলেও পদার্থবিজ্ঞান, সমাজতত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নীতিতত্বের ওপর বিস্তর পড়ালেখা করেছেন। ফরাসী নোবেল জয়ী দার্শনিক হেনরি বার্গসের ‘টাইম এন্ড উইল’ তাকে এক সময় ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে সিমন দ্যা বিভয়ার সাথে তার পরিচয় হয় যিনি ছিলেন খুব নামকরা দার্শনিক। বিবাহ বহির্ভূত বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সম্ভবত এর থেকে ভাল উদাহরণ বিশ্ববাসীর কাছে নেই। নানা সংগ্রামে তিনি সিমন দ্যা বিভয়ারকে পেয়েছিলেন ভাল সঙ্গী হিসেবে। বিভয়ার ছিলেন সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানবিক বিপর্যয়ের মুখে অতীতের একটি দর্শন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যার নাম অস্তিত্ববাদ, ইংরেজিতে ‘existentialism’। ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব যখন ভীষণ এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি, মানুষের হতাশা, কষ্ট, বিচ্ছিন্নতা যখন ক্রমান্বয়ে ছেয়ে ফেলেছে তখন ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে এই দর্শন ঘোষণা করে, ‘সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই’। সার্ত্রের এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে যখন তিনি অস্তিত্ববাদ কেন মানবতাবাদ সেটি ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স সেনাবাহিনীতে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবহাওয়া সম্পর্কে বিশেষ বার্তা প্রেরণের দায়িত্ব ছিল তার ওপর কিন্তু ঠিক এর পরের বছর জার্মান সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকড়াও হন, এবং ৯ মাস যুদ্ধবন্দী হিসেবে ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকটি কারাগারে কাটান। বন্দী আবস্থায় তিনি কয়েকটি চমৎকার নাটক লেখেন, যার মধ্যে ‘বেরিওনা’, ‘অ লি ফাইস ডু টনেরি’ অন্যতম। এ সমস্ত নাটকে মানুষের অস্তিত্ব, ভাবনার দাসত্ব, স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৪১ সালে প্যারিসে ফিরে এসে ‘সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা’ শ্লোগান বুকে নিয়ে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। এখানে তিনি বেশ কয়েকজন দার্শনিক যেমন সিমন দ্যা বিভয়ার, মরিস মারলে পোঁতি, জ্যা টসেন্ট ডেসেন্টি, জ্যা কানাপা, ডমিনিক ডেসেন্টিসহ বিশিষ্ট জনকে পেয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ডকে যখন আক্রমণ করে তখন সার্ত্রের বয়স ছিল ৩৪ বছর। ইতোমধ্য সার্ত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেমন দ্যা ট্রান্সেন্ডেন্স অব দ্যা ইগো এবং লা নসিয়া। ফরাসি মিলিটারি বাহিনীতে এক সময়ে চাকরি করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সত্তর বছর বয়েসে ‘সেলফ পোট্রেট এট সেভেনটি’তে লেখেন, ‘আমি নিজেকে একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী লেখক হিসেবে চিন্তা করতে বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করি’। সামস্টিক সত্তার বিপরীতে ব্যক্তিক স্বাধীনতা ও তার অস্তিত্ব ভাবনাই ছিল অস্ত্বিত্ববাদী দর্শনের মুখ্য প্রস্তাবনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে সারা দুনিয়া দুটো পরাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলের কবলে পড়ে। বলতে গেলে দুইভাগ হয়ে পড়ে পৃথিবী। প্রায় প্রতিটি দেশ কোন না কোন ভাবে এই দুই শিবিরের আশ্রিত হয়। কোরিয়া, জার্মানি, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশগুলো একটি দেশ ভেঙে দু’ভাগে বিভক্ত হয়, দখলে পরিণত হয় দুটো শিবিরের। ভিয়েতনাম এরকম একটি দেশ যেখানে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নৃশংসতার শিকার হয় মানুষ। আর এই নৃশংসতায় কসাই হিসেবে আবির্ভূত হয় আমেরিকা। আমেরিকার এই বর্বরতাকে সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে দু’জন ব্যক্তি প্রধান ভূমিকা নেন তারাই হলেন রাসেল ও সার্ত্র।

১৯৬০-র দশকে আমেরিকা যখন ভিয়েতনামে প্রবেশ করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায় তখন কমিউনিস্ট শাসিত উত্তর ভিয়েতনাম নেতা হো চি মিন বাট্রান্ড রাসেলের সাথে যুদ্ধ বিরোধী এক সমঝোতায় পৌঁছান। রাসেল তখন সারা বিশ্ববাসীর এক বিবেক। আমেরিকাকে কীভাবে ভিয়েতনাম থেকে সরানো যায় সেটাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬১ থেকে ৬৩ পর্যন্ত কেনেডি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আর লিন্ডন বি জনসন ছিলেন ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত। দু’জনের যৌথ প্রচেষ্টায় ভিয়েতনামকে নিশ্চিহ্ন করার এক ভয়ানক প্রচেষ্টা চালনো হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ভিয়েতনামের ইতিহাসে সবচেয়ে লোমহর্ষক গণহত্যার ঘটনা ঘটে ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ। সেনা অফিসার উইলিয়াম কেলির নেতৃত্বে কুনাং প্রদেশের মাই লেই নামে এক গ্রামে চালানো হয় এই গণহত্যা। গণহত্যার পর চলে ধর্ষণযজ্ঞ। অগণিত নারী পুরুষকে হত্যার পর বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন করা হয় গ্রামটি। সারা বিশ্বের কোটি মানুষ আমেরিকার এই অভব্য আচরণের প্রতিবাদ জানায়।

একটি কথার প্রেক্ষিতে মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি আরও দীর্ঘ হতো তাহলে এটি নিশ্চিত, পাকিস্তানের সহযোগি শক্তি হিসেবে আমেরিকা এখানে ভিয়েতনামের থেকেও বেশি নৃশংসতা চালাতো। কেননা রিচার্ড নিক্সন ও তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হত্যাকারীদের প্রচুর পরিমাণ সহযোগিতার হাত বাড়ান (Gary J. Bass, The New York Times, Nixon and Kissinger’s Forgotten Shame, Sept. 29, 2013). Princeton University’র অধ্যাপক Gary Bass লিখেছেন ভারত এ যুদ্ধে সহযোগিতা করার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল আর এর ফলে যে কোনভাবেই হোক, আমেরিকা চেয়েছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা কসাই এর ভূমিকা পালন করছে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

উত্তর ভিয়েতনাম গণসংঘতি পরিষদ ও বার্ট্রান্ড রাসেল পিস ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করার পরিকল্পনা করে। ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর লন্ডনে একটি সভার মধ্য দিয়ে যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। অনেক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনিতিক, আইনবিদ এবং শিল্পসাহিত্যের মানুষ এর সাথে সহমত পোষণ করেন যার মধ্যে কয়েকজন নোবেল বিজয়ীও ছিলেন।

রাসেল ও সার্ত্র ছাড়াও এখানে ছিলেন ভ্লাদিমির ডেডিজের, আইজাক ডিওটচার, লেলিও বাসো প্রমুখ। আমেরিকার বিরুদ্ধে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সে সময়ের জন্য ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার, নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং নানা রকম গর্হিত কাজের জন্য আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। উল্লেখ্য, আমেরিকা তার যতো মারণাস্ত্র ছিল প্রায় সবগুলোই ভিয়েতনামে প্রয়োগ করে বিশেষ করে ক্লাস্টার বোম, গুয়াভা বোম, রাসায়নিক বোম ইত্যাদি।

আমেরিকা সত্যিকার অর্থে ভিয়েতনামে কীভাবে এই গণহত্যা চালাচ্ছে সে বিষয়ে সার্ত্র ‘On Genoside’ নামে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট লেখেন যেটি ১৯৬৮ সালে ডেনমার্কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় সেশনে পেশ করা হয়। সার্ত্র এই সভার সভাপতিত্বকালে বলেন, “আমেরিকা যেভাবে ভিয়েতনামে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি শুধু এদেশই নয়, সারা পৃথিবীর মানবতার জন্য এটি অতি জঘন্য অপরাধ।” সার্ত্র চেয়েছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে প্যারিসে। কিন্তু দ্যা গল সরকার সেটির অনুমোদন না দিলে প্রথম সম্মেলন হয় সুইডেনের স্টকহোমে। সম্মেলনের সমস্ত বিষয় জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলে মানুষ জানতে পারে প্রকৃত ঘটনা।

আমেরিকার বিরুদ্ধে তদন্তের অন্যতম একজন ব্যক্তি ছিলেন প্রফেসর রিচার্ড ফ্লাক। রিচার্ড পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্থিনে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

যাই হোক, পরবর্তীতে এই ট্রাইব্যুনালের আরও দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ যে সম্মেলন হয় সেটি থেকে গড়ে ওঠে গণআদালত। রাসেল অসুস্থতাজনিত কারণে শেষ সভায় উপস্থিত হতে না পারার ফলে সভাপতিত্ব করেন সার্ত্র। এরপর ১৯৭০ সালে রাসেলের মৃত্যু হয়।

বিগত কয়েক শতকের মধ্যে এ দু’জন দার্শনিকের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তাই, যেখানেই অযাচিত যুদ্ধ শুরু হয়, নিরীহ মানুষগুলো অত্যাচারিত হয়, ধর্ষিত হয় মানবতা সেখানেই মনে পড়ে রাসেল-সার্ত্রের মতো মানুষ খুব বেশি প্রয়োজন ছিল আজকের পৃথিবীতে। একটি মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য তাই কিছু পথের দিশারীর বড্ড দরকার।

লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সারাবাংলা/এসবিডিই